Ragazzi di vita – Spazi dell’educare, sguardi per riflettere sul mondo giovanile, pensieri e pratiche per “stare” con i ragazzi oggi. N. 8 – Serio fra

Oggi il cielo è neutro. Solo poche nuvole si addensano a conversare, formano un cerchio con in mezzo una forma sconosciuta, celano un segreto che non è dato sapere.

Solo poche pallide nuvole sole, monadi disperse, anonime, assenti, si osservano mute, esistono.

Il grigiore che le avvolge è un presagio vuoto, tutt’intorno a loro una prateria di cielo, sostano lì come errori, odore di niente.

Ti aspetti qualcosa, un segno, un rumore, un movimento, non accade nulla, per ore, puoi osservarle nel loro moto inerme, un’assenza impercettibile. Una divinità nascosta talvolta azzarda un timido cambiamento nella tavola cromatica del cielo, in alcuni rari momenti disegna raggi mistici.

Loro, nulla. Stanno lì, ferme, non sappiamo cosa si dicono. Un timelapse eterno che non chiede nulla, non anela, non pulsa, non.

«Hai un pezzo fra?»

«Sì tieni»

«Grazie bro»

«Cazzo facciamo fra»

«Fumiamo poi boh»

«Bella»

«Hai un filtro fra?»

«Ora vedo zio»

«Ce l’hai?»

«Sì, tipo il biglietto del 15 fra»

«Taglialo in due fra, è troppo lungo»

«Sì bro»

«Accendino?»

«Cartina fra?»

«Appena comprate zio»

«Bella»

«Ci sta’ fra»

«Serio fra»

«Accendino?»

«Cazzo non hai niente fra»

Le parole mi arrivano elettroniche e sfocate da un pianeta lontano, quasi una dimensione parallela che apre una voragine nel mio sguardo sfocato. Poi a un certo punto li vedo: sono in due, sono seduti su una panchina e ho appena ascoltato il loro fraseggio senza volerlo. In mano ho un pezzo anche io, è un pezzo del giornale che ricorda il 50°anniversario della scomparsa di Pasolini e la mia mente corre indietro ai suoi Ragazzi di vita. Eccoli qui davanti a me, penso, sono solo moderni e a tinte ancora più fosche, mi chiedo in cosa sono diversi e rischio subito di essere tradito dalla nostalgia dei tempi che furono, di quel Paese in cui sì c’era la povertà dopo la guerra ma la vita era più vera, ah i giovani d’oggi. No, non è questo, è una trappola sociologica, ciò che conta è che oggi stiamo assistendo sempre più alla vanificazione dello Stato Sociale e all’impoverimento culturale.

Oggi, a fronte di un investimento pubblico e privato sempre più consistente in politiche giovanili, programmi educativi, progetti di inclusione e rigenerazione urbana, le statistiche raccontano un paradosso amaro: le sacche di povertà tra i minori e i giovani crescono. Cresce la distanza tra chi ha accesso alla cultura, all’istruzione, alla mobilità sociale, e chi invece resta ai margini di tutto — fisici, simbolici, digitali. Nonostante i fondi europei, i bandi, le iniziative ben intenzionate, la povertà educativa rimane un cancro endemico.

Il rischio più grande, oggi, non è solo l’emarginazione economica ma la standardizzazione culturale verso il basso: una cultura omologata, priva di conflitto e di sguardo critico, dove il talento e la curiosità non vengono coltivati ma livellati. Dove la creatività è spesso ridotta a format, e la partecipazione a un like. In questo paesaggio, gli educatori — che dovrebbero essere i nuovi mediatori di senso, i tessitori di legami sociali — sono spesso relegati ai margini, sottopagati, precari, invisibili. Eppure proprio loro, se riconosciuti, formati e valorizzati, potrebbero rappresentare un presidio essenziale di equilibrio sociale, un punto di contatto tra le generazioni, un argine alla frantumazione delle comunità.

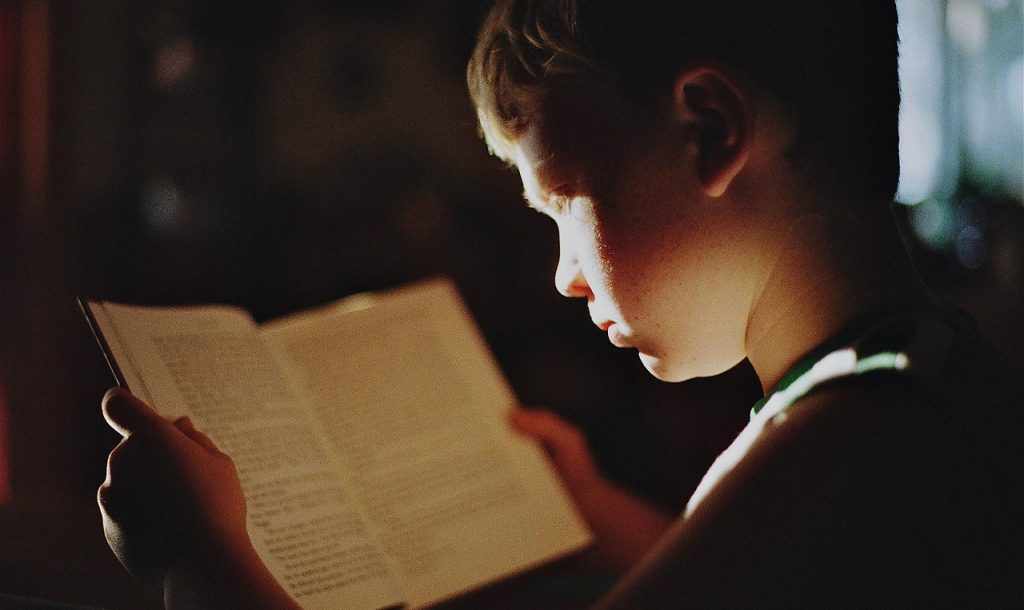

I “ragazzi di vita” di Pasolini erano corpi vivi, dolenti, feroci, affamati di tutto. Abitavano una miseria materiale ma anche una libertà indomabile, un’energia anarchica che li opponeva alla borghesia conformista e al potere. I ragazzi di oggi vivono invece in una miseria simbolica, spesso silenziosa: non mancano solo i soldi, ma le parole, le occasioni di riconoscersi, i luoghi dove sentirsi parte di qualcosa. Sono ragazzi che scrollano più che gridare, che abitano periferie fisiche e digitali, connessi ma isolati, spettatori di sé stessi.

Cinquanta anni dopo la morte di Pier Paolo Pasolini, il suo sguardo sui “ragazzi di vita” continua a bruciare di attualità. Non perché quei ragazzi esistano ancora — o meglio, non più nella stessa forma — ma perché le diseguaglianze che lui aveva saputo raccontare con una violenza tenera e profetica non si sono dissolte. Si sono solo spostate di luogo, cambiate di volto, rese più invisibili.

Eppure, in fondo, qualcosa li accomuna: lo sguardo nichilista di chi sa di non essere accolto, di chi si sente giudicato e osservato dall’alto verso il basso. Ieri erano le bande di borgata, oggi sono le baby gang, ma il sentimento è lo stesso — la rabbia di chi non trova un posto nel mondo e allora lo sfida, lo imita, lo distrugge.

Con una differenza sostanziale: nei ragazzi di Pasolini c’era una gioia disperata, un’anarchia felice dei poveri che, pur nella miseria, respirava vitalità, desiderio, speranza. Oggi quella luce sembra essersi spenta, sostituita da una tristezza muta, da occhi che non credono più nella possibilità di essere visti, né salvati.

E forse è proprio lì, in quello sguardo, che dovremmo tornare a cercare la nostra responsabilità di adulti, di cittadini, di educatori.